微生物でスマートなごみ処理を。都市での資源循環を実現するバイオテック「komham(コムハム)」

皆様、こんにちは。

毎日の生活から出るたくさんの「ごみ」—私たちは、その処分のために多くのエネルギーとコストを支払っています。焼却処理により排出される大量の温室効果ガス、あと25年でいっぱいになる埋立地、低迷するリサイクル率…これらのごみ問題は、今も「負債」となって増え続けています。でも、暮らし方を少し見直すだけで、ごみは「資源」に生まれ変わります。それに気づくかどうかで、未来の景色は大きく変わります。

そこで今回は、“自然の持つ力を利用したスマートなごみ処理”の開発・普及に取り組んでいるバイオテック・スタートアップ企業「komham(コムハム)」さんについてお話ししたいと思います。この記事を読んでくださった皆様が、環境にやさしい循環型社会の実現を願い、次の世代に少しでも綺麗な地球を残せるよう暮らし方をアップデートして頂けたら嬉しいです。

”微生物で生活環境を整備する”ミッションに掲げ、2020年に創業したバイオテック・スタートアップ企業です。有機物を高速分解する微生物“コムハム”を利用した次世代の生ごみ処理機「スマートコンポスト®」を軸に事業を展開されています。

最近では、NTTアーバンソリューションズ総合研究所さんと共同で、都市型施設内での資源循環を目指す実証実験も進めており、環境にやさしいごみ処理インフラの普及、そして、都市部における資源循環への期待が高まっています。

東洋経済「すごいベンチャー100(2024年最新版)」や「リジェネラティブ・カンパニー・アワード2024」に選出されるなど、年々注目を集めています。

2. 環境にやさしくない日本のごみ処理

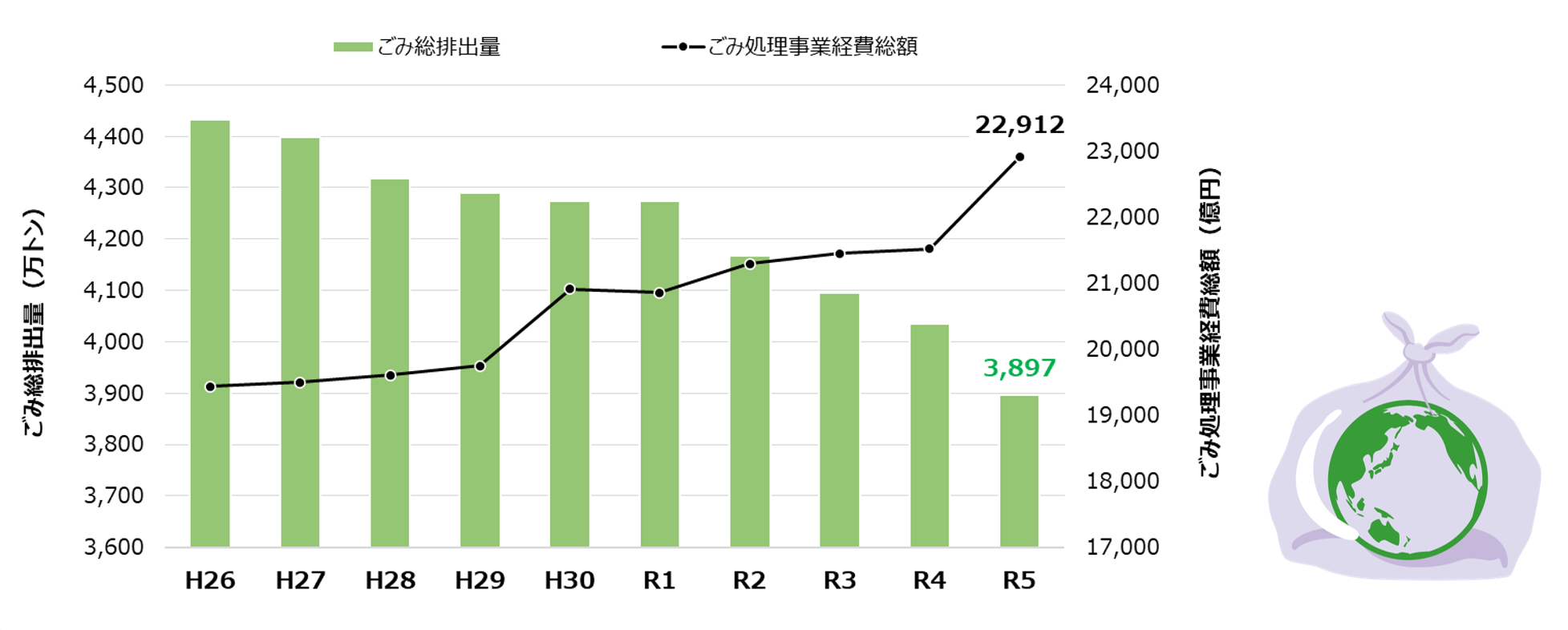

「臭い物に蓋をする」という言葉があるように、毎日の生活から出るたくさんの「ごみ」は、私たちの見えないところで処理されています。環境省の調査によると、令和5年度のごみ総排出量は約3,897万トン―数字だけを見れば、排出量は年々減っていますが、その処理方法には色々と課題があります。

参考:環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和5年度)」

2-1. 焼却依存と処理コスト

国土の狭い日本のごみ処理は、用地効率に優れる「焼却」に依存しており、ごみ総排出量の約80%に相当する3,024万トンは直接焼却されています。当然、焼却による温室効果ガスの発生は避けられず、焼却処理1トンあたり約913kgのCO2が発生しています。焼却エネルギーの有効活用(ごみ発電や余熱利用など)も進んではいますが、施設の老朽化もあり、その維持・運転に掛かるランニングコストは重く…令和5年度のごみ処理事業経費は2兆2,912億円に昇りました。

対して、ごみのリサイクル率はわずか19.5%…過去10年間、低迷が続いているんだ。

2-2. 限界が近い埋立地

埋立地に最終処分されたごみの総量は316万トン―全体の1%程度ですが、用地の残余容量には上限であり、このままのペースが続けば、あと25年ほどでいっぱいになります。地域住民の心理的抵抗や反対もあり、新規開拓は一筋縄ではいきません。また、埋立地からのメタンガス漏出も深刻で、地球温暖化を加速させる要因にもなっています。

2-3. なかなか減らない食品ロス

令和5年度の食品ロス発生は464万トン―日本は、食糧の大半を海外からの輸入に頼っている一方で、毎年これだけ多くの“食べられたはずの食糧”が棄てられています。そして、その半分以上は、家庭から、私たちの暮らしから出ています。

特に、都市部みたいな人口密集エリアでは、ごみそのものを減らす取り組みが必要なんだ。

参考:環境省「令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

参考:国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2025 年」

参考:環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)」

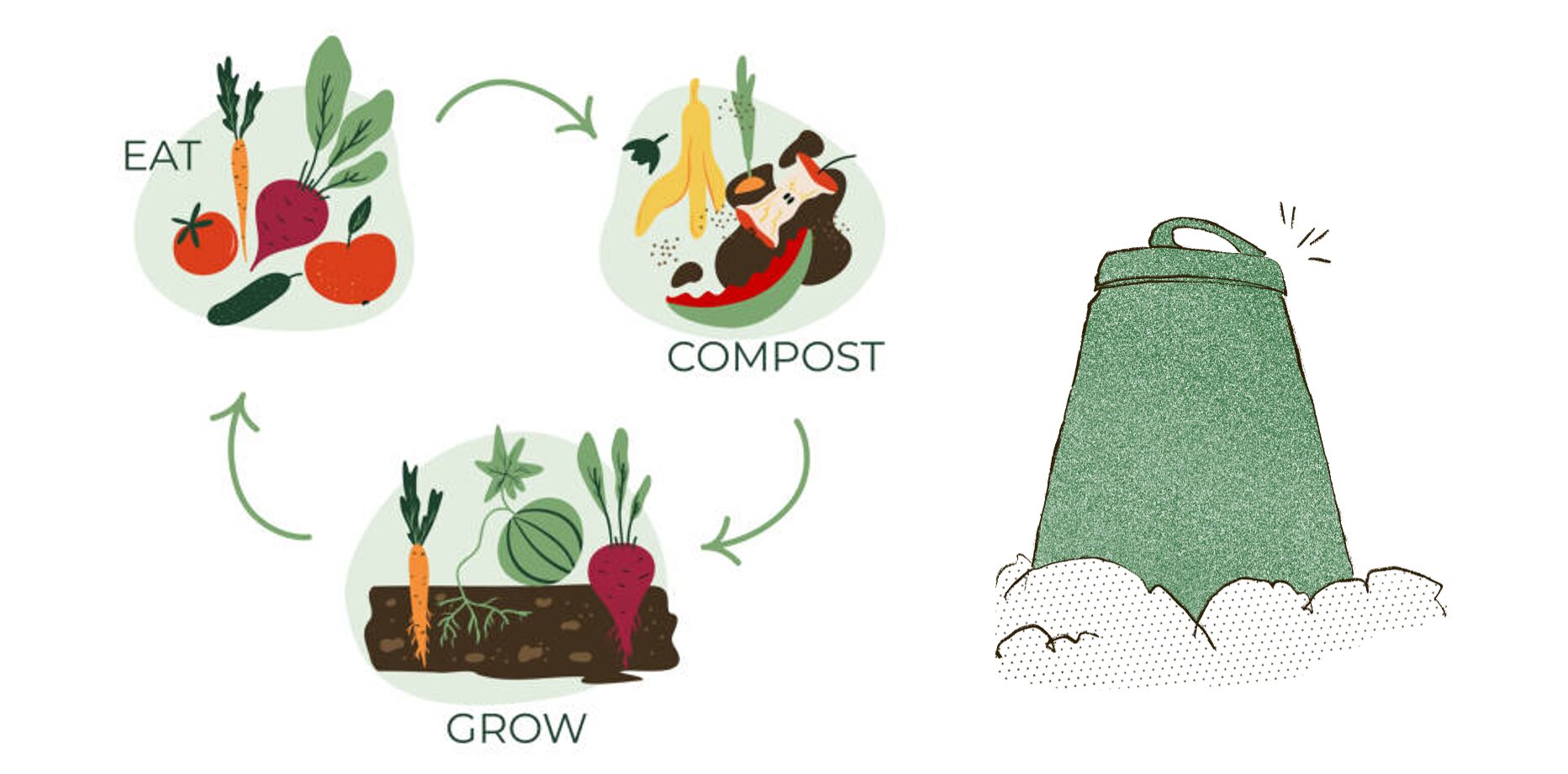

3. 土に還すごみ処理-コンポスト(堆肥化)

コンポスト(堆肥化)とは、土壌中の微生物を用いて有機物を分解し、肥料に変える方法です。自然本来の持つ浄化・循環作用であり、古来から世界各地で利用されてきました。コンポストが広く普及していた江戸時代の日本では、生ごみやし尿が土に還り、生活圏内に残ることがなかったため、世界でも類を見ないほど衛生的な循環型社会が形成されていたと言われています

3-1. コンポストによる恩恵

現代では、プラスチックや産業廃棄物などの生分解しくいものも存在しますが、「生ごみ」などの食品廃棄物については、コンポスト処理が十分に可能です。それによって得られる恩恵は大きく、現代のごみ処理課題を解決する一助になり得ます。

➀ごみの焼却処理量(CO2排出量、エネルギー資源)を削減できる。

②埋立地でのメタン・アンモニア(温室効果ガス、悪臭)の発生を抑制できる。

③化学肥料に頼らずとも、土壌を肥沃化できる。

④堆肥化の過程で、病原菌や寄生虫、害虫の卵などを駆除できる。

参考:環境省「環境循環型社会白書-第2節 循環型社会の歴史」

2-2.コンポスト普及の壁

都市部でのコンポスト普及を妨げる最大の要因は、「土壌管理」の難しさです。堆肥化は、ごみを土に混ぜればいいというわけではなく、微生物がごみを分解する数週間~数ヶ月の間、土壌を適切に管理する必要があります。生ごみの投入量や水分量が多すぎたり、土壌中の酸素が不足したりすると、分解がうまくいかず不快な臭いが発生してしまいます。

また、不適切なごみの分別により、プラスチックなどの生分解できない廃棄物が混ざってしまうと、土に還すどころか、逆に土壌汚染リスクが高まります。こうした理由から、自治体もコンポストの導入・普及に踏み切れないのが現状です。

コンポスト普及の鍵は、“暮らしの設計”です。生活者が迷わず、汚さず、面倒くさくない、そんな工夫が必要なのです。

4.「komham」-スマートコンポストの3つの魅力!

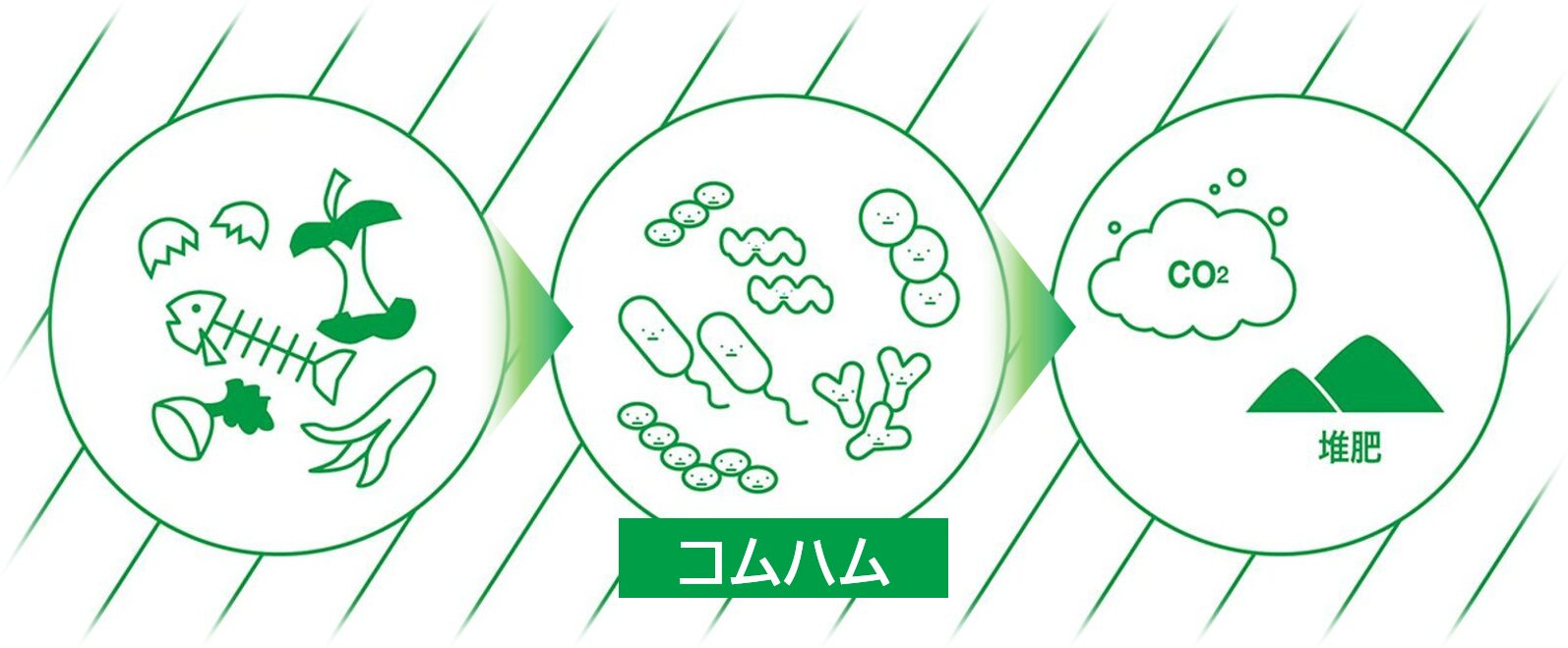

アイヌ語で”枯葉・枯草”という意味をつ微生物“コムハム”は、たった1日で投入した生ごみの98%を土に還す高速分解能力を持っています。komhamさんは、この微生物群を利用した独立型の生ごみ処理機「スマートコンポスト®」を開発し、東京都-渋谷区や明石市、つくば市などの都市部にて、普及に向けた実証実験を重ねています。また、2024年7月からは、量産品販売も行っています。

参考:北海道庁-ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課「道内企業のゼロカーボンの取組」

Point1:安心安全の高速分解

微生物“コムハム”は、投入した生ごみを1日で最大98%まで分解し、水とCO2に還します。その脅威の分解スピードゆえに、堆肥化プロセスにおける臭気の発生も少なく、近隣への迷惑を心配する必要がありません。また、コムハムは、遺伝子組み換えなどではなく、北海道の牧場で発見された自然由来の微生物であるため、安心安全に使える点も魅力です。そして、「スマートコンポスト®」内には、コムハムの分解能力を安定的かつ最大限に発揮できる環境・仕組みが整えられています。

生分解によりCO2は発生しますが、同じ量の生ごみを焼却処理した場合と比べると約99%もの削減効果があります。

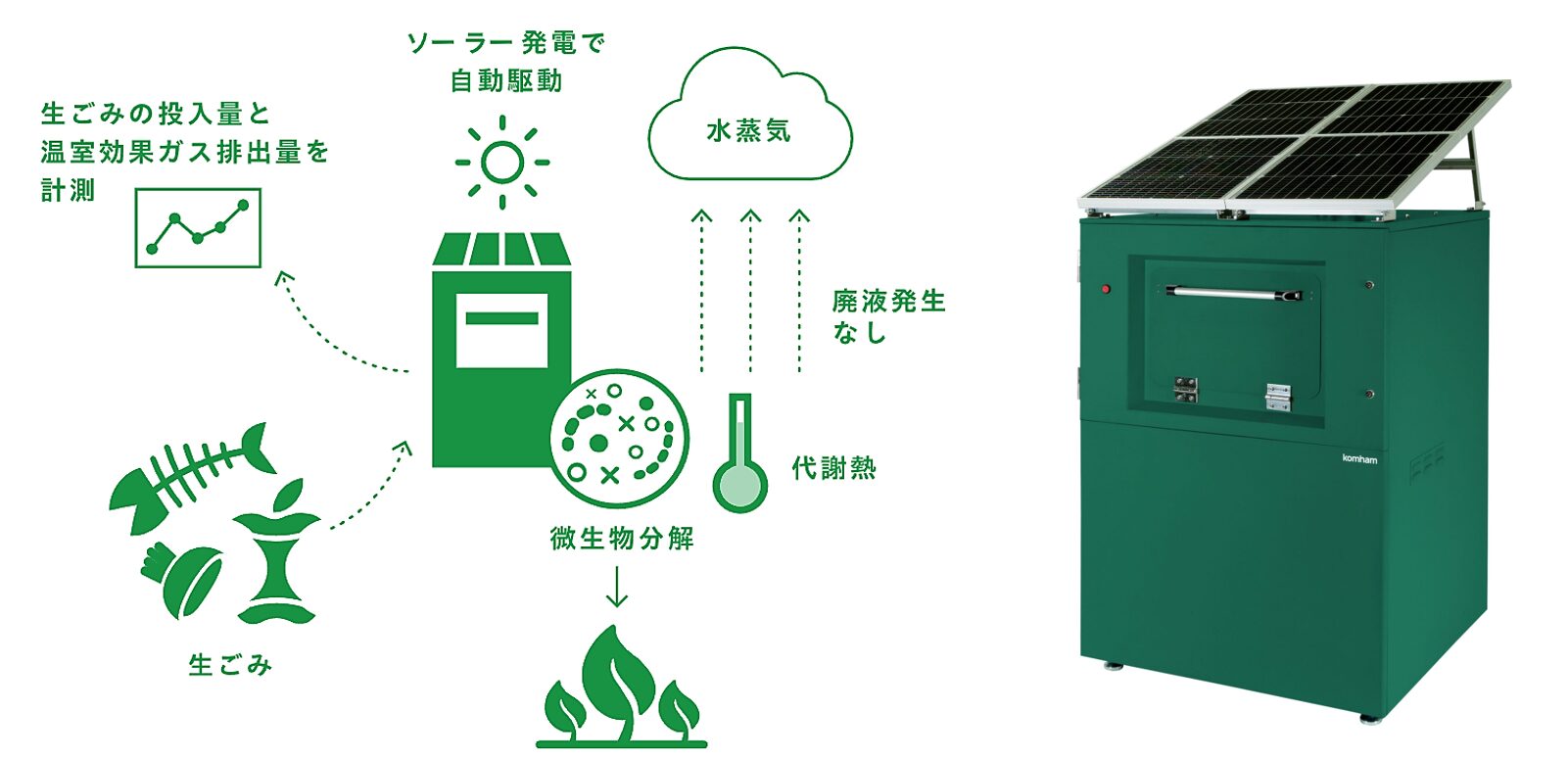

Point2:手間いらずのスマートな運用性

「スマートコンポスト®」は、設置場所に悩むこともなく、最小限のメンテナンスでスマートに運用することができます。土壌の撹拌や生ごみの投入量管理、分解効率・温室効果ガス削減量のモニターなど、面倒な土壌管理は自動で行ってくれます。必要な電力は全て、ソーラーパネルによる発電でまかなわれるため、屋外での電源確保に悩むことはありません。生ごみの分解により発生する水分も、コムハムの高い代謝熱によって自然蒸発するため排水設備も不要です。また、クラウドにアップロードされた運用データをリアルタイムで確認できるため、遠隔にいても安心して管理できます。

メンテナンスは、微生物資材(コムハムを住まわせたココヤシチップ)、3カ月に1回入れ替えるくらい。場所も選ばないから、期間限定のイベント会場にも設置できるんだ。

Point3:景観を損なわないデザイン

スマートさは運用性だけでなく、デザインにも反映されています。都市部での運用を想定して開発された「スマートコンポスト®」には、街中や施設内に設置しても景観を損なわない工夫が施されています。サイズ感も1日10リットル処理で、家庭だけでなく、小規模店舗や学校、地域拠点でも運用しやすい大きさです。

4. 結び

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

江戸時代の日本がそうだったように、ごみは本来、ただの廃棄物ではなく、社会を循環させる貴重な資源になり得ます。komhamさんの「スマートコンポスト®」は、自然の持つ浄化・循環作用を現代の暮らしに合わせてアップデートした技術 ―微生物の力でごみを高速分解し、都市の景観を損なわず、手間も少なく、誰もが無理なく参加できる資源循環の仕組みです。この環境にやさしいインフラが広がれば、いずれ意識することさえなく、ごみの少ない暮らしができるようになります。そんな暮らしが当たり前になれば、街も地球も、そして、私たちの心も、今よりずっと綺麗で、もっと豊かなものになっていきます。

現代社会の抱えるごみ問題がどれだけ大きくても、解決への一歩は、今日の小さな行動から始まります。次世代に少しでも綺麗な地球を残したい、環境にちょっといいことがしたいと、ほんの少しでも心が動いたなら、この機会に暮らし方を見つめ直してみてください。

自分に優しく、人に優しく。自分貢献から他者貢献、そして、社会貢献へ。それが回りまわって、皆様自身や家族にとって優しい社会になるのだと、私は信じています。