作る人と食べる人を、地方と都市をポケットの中で繋ぐ産地直送アプリ「ポケットマルシェ」

現代の日本では、「地方と都市の分断」が見えないところで静かに広がっており、学びの機会や仕事の選択肢、収入や物価、交通インフラ、医療へのアクセスなど、生活のあらゆるところに「格差」という形で表れています。地方からは人が離れ、社会そのものが成り立たなくなっている一方で、都市には人や資本が過剰に流れ込み、むしろ生きづらくなっている…その結果が、「衰退する地方」と「疲弊する都市」という二極化した社会構造なのです。

そんな中、地方と都市の関係性を見直し、双方で支え合えるように紡ぎ直そうとする動きがあります。今回は、その1つとして、全国の生産者さんと消費者さんを直接つなぐ国内最大級の産地直送アプリ「ポケットマルシェ」を紹介したいと思います。この記事を読んでくださった皆様が、地方と都市のこれからを想い、多くの出会いと気づきを与えてくれる「顔の見える取引」に少しでも興味を持って頂けたら嬉しいです。

生産者と消費者のつながりを日本中に広げるべく事業を展開されている株式会社 雨風太陽さんが運営する「産地直送型のオンラインマルシェ」です。利用者さんは、全国の生産者さんと直接やりとりをしながら、新鮮な食材を購入することができます。産地直送ゆえに、野菜だけでなく、鮮度が命の果物や魚介類、お肉の取り扱いもあり、約15,000品目もの中からお気に入りの商品を選ぶ楽しみがあります。

また、生産者さんに食材の特徴やこだわりのポイントを気軽に質問したり、「ごちそうさま」「美味しかった」「ありがとう」といった感謝や喜びを直接伝えられるのも魅力です。

運営会社の雨風太陽さんは、「ツアーグランプリ2024-国土交通大臣賞」や農林水産省「第9回食育活動表彰(2025年度)-消費・安全局長賞」など、多方面からの評価を得ています。

2. 日本で広がる「地方と都市の分断」

2-1. 衰退の危機にある地方社会

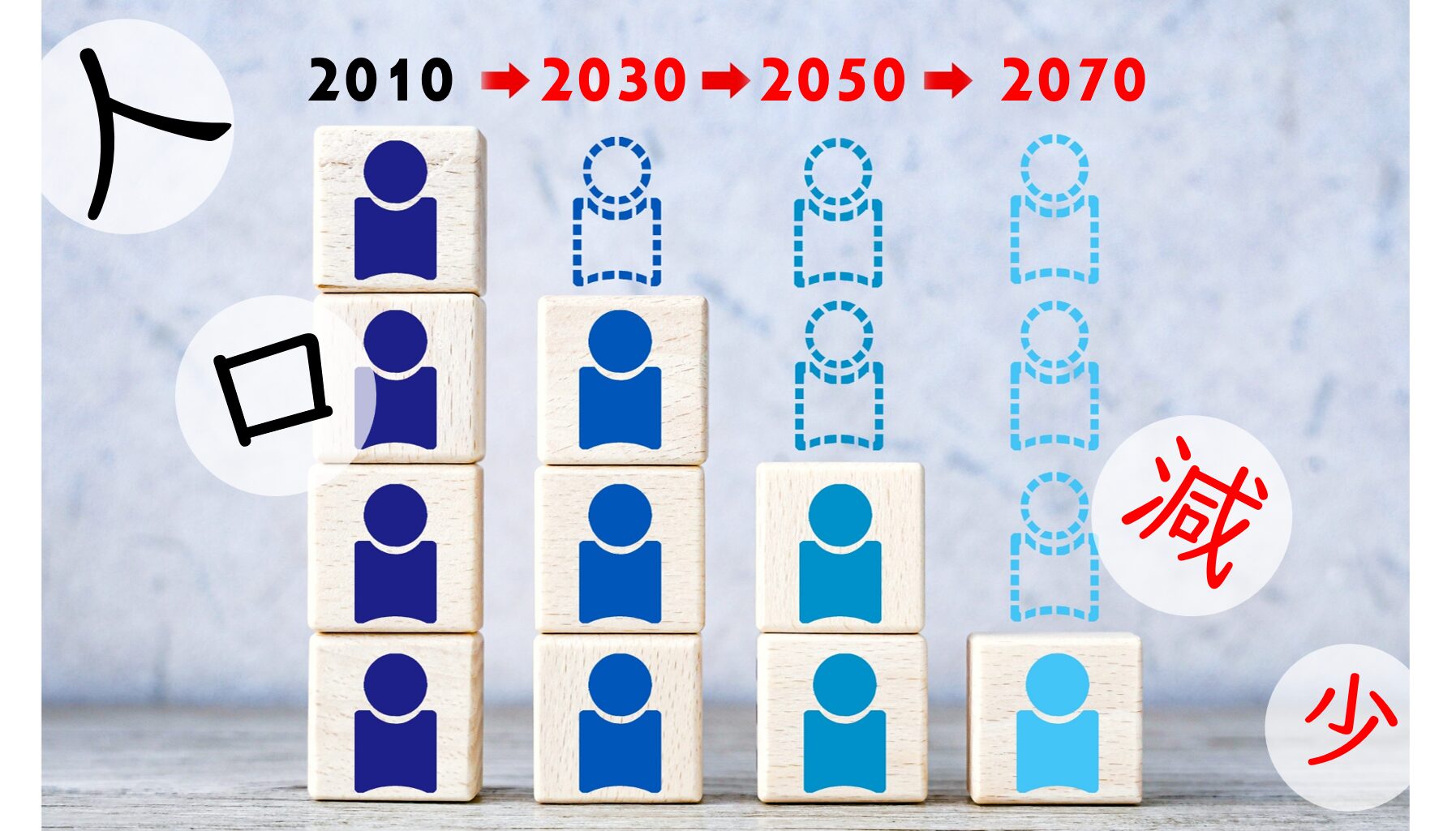

少子化の進む日本― 2025年8月時点の総人口は1億2,330万人。減少ペースは加速しており、2070年には9,000万人を下回ると予測されています。特に、過疎化や高齢化により若者や働き手が不足している地方へのダメージは大きく、地域全体の活力が失われるだけではなく、生活を支える社会インフラや生計を立てるためのビジネスそのものが成り立たなくなってしまう恐れされあります。

馬地方の人口が減ると、保育・医療・教育・交通などの生活サービスが低下する…すると、地方と都市で生活格差が広がる…だから余計に、地方から都市に人が流れる…という負の連鎖が起きるんだ。

参考:総務省統計局「人口推計 2025年(令和7年)8月報」

2-2. 地方の衰退=日本の食料危機

私たち食卓は、海外から輸入により何とか成り立っているというのが現状です。日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースでも61%と低迷が続いています。円安による物価上昇や国際情勢の揺らぎに左右されない「食の安全保障」のためには、国内の自給率を底上げする必要があります。しかし、食料自給率100%を越えているのは、47都道府県でたったの6地域のみ…そして、日本の食料生産をギリギリで支えている地方が、いま衰退の危機にあるのです。

食料生産には人手がいりますが、過疎化と高齢化が進む地方では「担い手不足」が深刻です。2000年には240万人いた農業従事者は、2024年には111万人とほぼ半減しています。平均年齢も69.2歳と高く、65歳以上が7割強を占めている状況です。また、耕作が続けられず、放棄され、長らく手入れされなくなった土地は痩せ細っていきます。その結果、全国で25.7万ヘクタールある荒廃農地の7割以上が「再生利用が困難」と見做されており、「土地はあるのに作れない」という問題も起きています。

参考:農林水産省「令和5年度 食料自給率・食料自給力指標について」

2024年以降、地方で生産された食料を都市に「届けられないリスク」も増しています。日本の食品物流の約97%は、トラック輸送に依存しているためです。現在、働き方改革によるトラックドライバーの時間外規制により、これまで無理を強いてきた物流そのものが見直されています。対策が講じられなければ、2030年には輸送能力が34.1%低下する(9.4億トン不足する)と試算されており、都市に住まう人たちへの食料(特に生鮮食品)の供給が滞り、今以上に物価が上がる可能性さえあります。もちろん、食料の輸送量が減れば、その分だけ生産者さんの売りも立たなくなります。

生産者さんを悩ませているもう1つの課題は、「規格」です。農水産物の流通は、卸売市場を介したものが一般的です。生産者さんにとっては量をさばける利点がある一方で、見た目が少し悪かったり、大きさが揃っていないものは「規格外」として弾かれてしまいます。規格に合わなければ売り物にならないため、生産者さんで自家消費するか、処分するしかありません。これが、年間464万トンにも昇る食品ロスの一因になっています。

卸売市場を介した流通は「価格の平準化」も引き起こしています。生産者さんが手間暇かけて作ったとしても、そのこだわりや努力が価格に反映されることはほとんどありません。生産コストを価格転嫁できないため、熱心な生産者さんほど損をしてしまうのです。どんなに情熱があっても、これではビジネスを続けられません。

「価値を認めてくれる消費者さんに、適正価格で、直接売りたい」というの生産者さんの本音です。

3. 作る人と食べる人を繋ぐマルシェ

マルシェ(marche)とは、フランス語で「市場」を意味する言葉であり、生産者さんが消費者さんと直接顔を合わせて食材の売買を行う場です。生産者さんにとっては、こだわりを持って育てた野菜や果物を「適正価格」で販売できる場所として、買い手にとっては生産者さんの話を聞いて納得した上で商品を購入できるため、非常に人気です。日本でも、ビルのエントランス前広場や地下歩道を使った都市型マルシェ、駅前や商業施設の敷地内で行われる地域密着型マルシェ、地域の伝統的な朝市など、様々な形態で開催されています。

しかし、発祥地のフランスとは異なり、日本のマルシェはまだまだ不定期なものが多く、開催場所や期間も限られています。毎日が忙しい生産者さんにとっては、魅力はあれど、なかなか骨が折れるものなのです。

そんな生産者さんの想いに応えたのが、畑にいながら毎日マルシェに出品できる「ポケットマルシェ」なんだ。

4.「ポケットマルシェ」の3つの魅力!

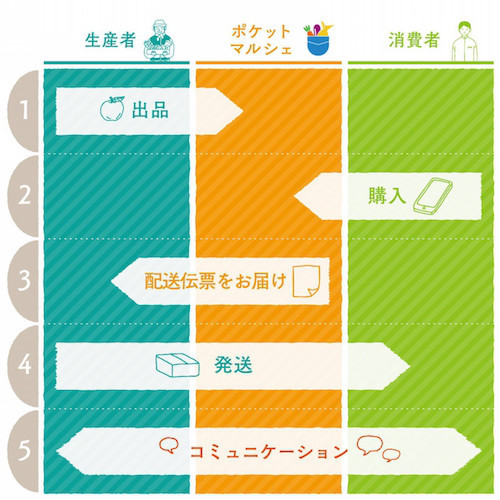

ポケットマルシェ(ポケマル)は、全国の生産者さんと消費者さんを直接つなぐ国内最大級の産地直送プラットフォームです。その名の通り、生産者さんはポケットにあるスマホの中で毎日マルシェを開催でき、全ての業務もスマホ1台で完結できます。また、私たち消費者にとっても、全国各地の生産物が1ヶ所に集まっているため、場所を選ばず、その時々の旬の食材を簡単に買うことができます。何より、本来のマルシェのように、生産者さんと直接やり取りできる「顔の見える取引」であるのが最大の魅力です。

登録生産者数8,700名、登録ユーザー数86万名を誇り、生産者さんと消費者さんのやり取りは1,189万件を超えています。(2025年6月時点)

参考:株式会社 雨風太陽「インパクトレポート(2025年8月発行)」

Point1:作る人にリスペクトを

ポケマルでは、従来の卸売市場にある「規格」の制約がないため、生産者さん自らが価格や出荷量を決めることができます。1ケースに満たない少量出荷やセット販売はもちろん、予約販売や定期便、ギフトサービス、はたまた農漁業体験など、様々な形態で出品することが可能です。また、全ての業務をスマホ1台で完結できるのも、忙しい生産者さんにとっては大きな利点です。注文が入るとスマホに通知が入り、自動的にヤマト運輸さんが宛先印字済みの伝票を持ってきてくれるため、商品をドライバーさんに渡すだけでお客さんに届けられます。

一番嬉しいのが、商品を購入してくださったお客さんから届く感謝の言葉。「ごちそうさま」「美味しかった」「ありがとう」は、作り手にとっては大きな励みになります。

Point2:食べる人に豊かな食卓を

ポケマルに並ぶ商品数は、1日約13,000点。普段なかなか出会えない食材やあまり見かけない珍しい品目・品種も多数出品されており、全国から選び放題です。それいて、ユーザーさんが負担するのは「商品代金+配送料のみ」、アプリの利用料金は一切かかりません。消費者視点でもう1つ嬉しいのが「産地直送」であること。野菜だけでなく、鮮度が命の果物や魚介類、お肉の取り扱いもあり、収穫・水揚げ直後の鮮度がそのまま届きます。

さらに、生産者さんからの投稿やメッセージには、栽培方法やこだわり、品種の特徴、保存方法、おすすめの食べ方などの「美味しくいただくための情報」が満載です。生産者さんと直接やりとりできるため、気になることや他に知りたいことがあれば、気軽に質問することもできます。

食べものの作られた背景を知ると、より一層おいしく感じたり、いつも以上に大切に食べようという気持ちになります。

食べた後には、ぜひ、生産者さんに「ごちそうさま」を伝えてみて!

Point3:地方と都市に繋がりを

ポケマルの本質は、作る人と食べる人を繋ぐこと― 地方と都市の境界を越え、単なるモノの売買にとどまらない関係性がたくさん生まれています。それは、1,189万件超という、生産者さんと消費者さんとのコミュニケーション数にも表れています。実際、「顔の見える取引」をきっかけに、馴染み客となり、生産者さんが働く現地に足を運ぶ方もたくさんいらっしゃいます。ポケマルを通して、生産地方と関わる人たち(=関係人口)が増えることで、地方の経済活動が活性化し、持続可能な形で守られていく。これが、衰退の危機から地方を救うことに繋がるのです。

5. 結び

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

現代の効率化された卸売市場は、日本の食をとても便利にしてくれました。近所のスーパーに行けば、大抵の食材は手に入りますし、品質も価格も安定しています。その代わりに、私たちの食卓は、生産地からはずっと遠くなりました。棚に並べられた商品の産地を見ることはあっても、「作る人の顔」まではなかなか見えません。物理的な意味合い以上に、心の距離が開いてしまったように感じます。しかし、食材とは本来、お金を払えば手に入れられるものではなく、自然と向き合い、汗を流し、大切に育ててはじめて得られるものです。そうした作る人さんの見えない努力のお陰で、私たちの食卓は豊かに彩られています。作る人と食べる人を繋ぐ「ポケットマルシェ」は、そのことを改めて思い出させてくれます。

誰が、どんな想いで、どのように育てたのか ―その1つひとつの物語が、食卓に並ぶ料理に添えられたとき、きっと、美味しさだけじゃない満足感や心の温かさを感じるはずです。この機会に、是非一度、訪れてみてください。ポケマルを通して、皆様に素敵な出会いとたくさんの笑顔があらんことを願っています。

自分に優しく、人に優しく。自分貢献から他者貢献、そして、社会貢献へ。それが回りまわって、皆様自身や家族にとって優しい社会になるのだと、私は信じています。