“はざま“で悩み苦しむ子どもたちが、”生きたい”と思える社会をつくる。寄り添わない支援「第3の家族」

皆様、こんにちは。

近年、若い世代で「親ガチャ」という言葉が共感を集めています。これは、「子どもは、親を、生まれてくる場所を選ぶことができない」という意味を持つスラングであり、多くの人たちが親や家庭環境にやるせなさや憤りを感じていることの表れでもあります。実際、日本の子どもの4人に1人は、「家に居場所がない」と感じています。もしかしたら、皆様も子どもの頃に、そう感じた時期があったかもしれません。家庭問題は外からは見えづらく、介入することがとても難しい…特に、虐待とまでは言えないものの、親からの過干渉や無理解、高すぎる理想の押しつけ、不仲といった“グレーな家庭環境(はざま)”にいる子たちは、端から見ると問題なく学校に通っていたりするため、心の奥で抱える苦しさを周りに気づいてもらえない傾向にあります。

そこで今回は、社会で見過ごされやすい“はざま”で悩みを抱えている子どもや若者を対象に、あえて“寄り添わない支援“をしている認定NPO法人「第3の家族」さんについてお話ししたいと思います。この記事を読んでくださった皆様が、現代の子どもたちが直面している家庭問題を知り、彼ら彼女たちの心をそっと手を差し伸べる新しい支援について興味・関心を持って頂けたら嬉しいです。

本人の家族でも、地域・学校・友達でもない、第3の存在として、“寄り添わない支援”を提供されている認定NPO法人です。社会で見過ごされやすい“グレーな家庭環境(はざま)”で悩み苦しんでいる子どもや若者たちに、支援らしくないカタチで、アプローチしているのが特徴です。

2021年の活動開始から、悩みを吐き出せる匿名掲示板「gedokun」や、今のしんどい状況を凌いでいくための情報サイト「nigeruno」などを通して、彼ら彼女たちが「自分の居場所」を見つけられるような手助けをされています。

2022年度グッドデザイン・ニューホープ賞-最優秀賞やForbes JAPAN「今注目のNPO 50」にも選出されるなど、徐々に社会的な注目を集めています。

2. “はざま”で悩み苦しむ子どもたち

2-1. 子どもが生きづらい社会

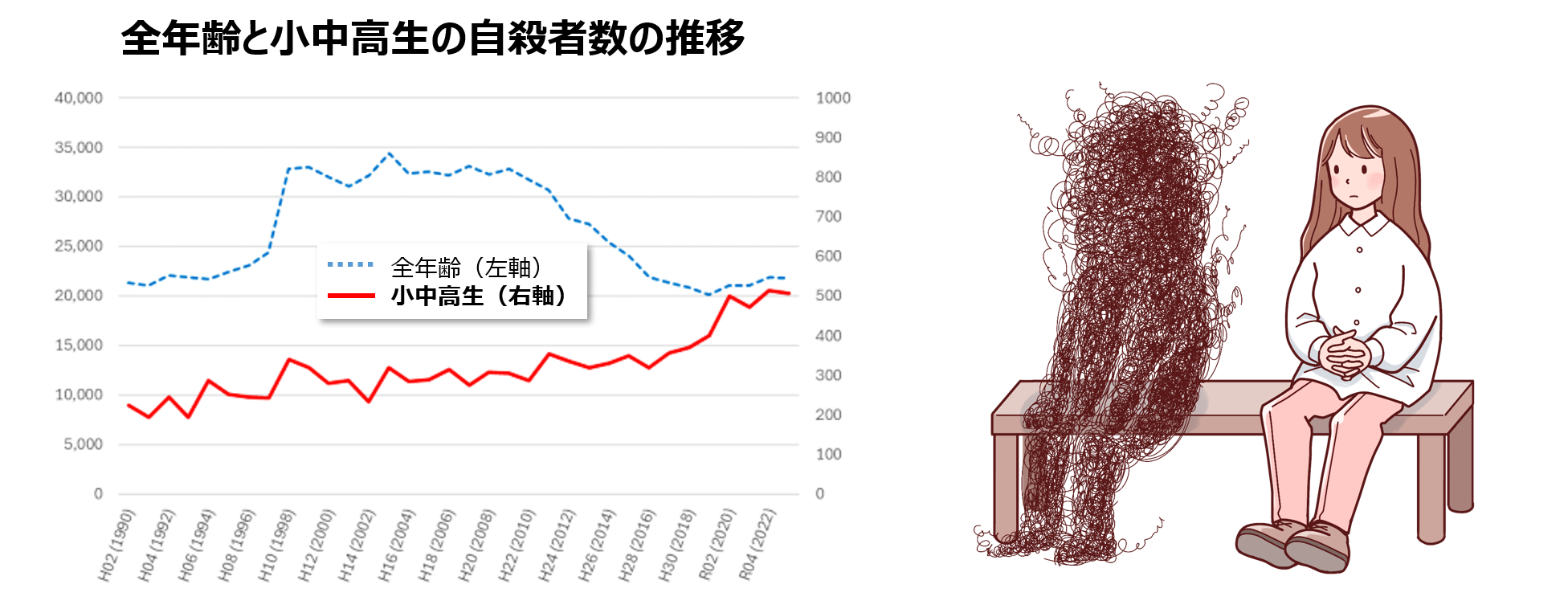

2010年以降、日本の自殺者数は減少傾向にある一方で、小中高校生の自殺者数は近年増加傾向にあり、2022年には514人と過去最多となりました。自殺は様々な要因が絡み合って起きますが、その1つに「家庭問題」が挙げられます。内閣府の調査によると、によると、「家に居場所がない」と感じている子どもは4人に1人いることが分かっています。家族の存在は、子どもが自殺を踏みとどまる理由の1つになります。しかし、その家族との関係や家庭環境に問題があった場合、子どもたちの抱えきれない感情や死にたいと思う気持ちを止めることができない。この調査結果からは、そのように読み取ることができます。

参考:こども家庭庁「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する 調査研究報告書」

2-2. 見過ごされやすい“グレーな家庭環境”

思春期を迎える子どもたちは、身体と心の成長に伴い、様々なことで他者と比較するようになります。家庭環境もその1つです。中学生にもなれば、「自分の家って周りと違うんだ」と違和感を覚え、家族との関係に少なからず悩むようになります。ただでさえ、家庭の問題は、外からは見えにくいものです。

特に、虐待とまでは言えないものの、親からの過干渉や無理解、高すぎる理想の押しつけ、不仲といった“グレーな家庭環境(はざま)”にいる子たちは、端から見ると問題なく学校に通っていたりするため、心の奥で抱える苦しさを周りに気づいてもらえない傾向にあります。

妹には優しいけど、自分にだけ厳しい…

塾には通わせてくれるけど、親との会話はほとんどない…

殴られることはあるけど、数ヶ月に一度だけ…

こういったケースでは、公的な支援・保護対象にはっきりとは当てはまらず、また、当事者本人も助けを求めるべきどうか判断が難しいために、既存の社会制度から取り残されている現実があります。子ども時代は、まだまだ視野が狭く、家と学校が世界の全てと思いがちです。虐待のような分かりやすい家庭問題でなくとも、「家に居場所がない」「親との関係性がしんどい」という苦しさを抱えたまま放置していると、強い孤独感や心の病に陥り、自ら命を絶ってしまうことにもなりかねません。

3.「第3の家族」の取り組み

誰にも言えない家庭の悩みや将来への不安、言葉にならないようなモヤモヤ、ちょっとした心の不調など、様々な事情を抱えた子どもや若者。そんな彼ら彼女たちに、無理に寄り添わず、そっと手を差し伸べる支援を提供しています。月間の利用者数は6,000人以上、これまでにサービスを届けた総数は4万人以上、投稿された悩みの数は7万件以上(2025年7月時点)。これらは、“寄り添わない支援“が求められていることを示す確かな数字と言えます。

参考:こども支援ナビ「NPO法人 第3の家族の支援のあり方」

第3の家族さんは、深く介入したりはしません。適度な距離感を保ちつつ、利用者さん自身で「自分の居場所」を見つけられることを大切にされています。

➀ 匿名で悩みを共有できる場「gedokun」

自身の悩みや不安を、匿名で吐き出せるWeb掲示板です。悩みを共有するためだけの場なのでコメントは返せませんが、同じような境遇で悩んでいる仲間やかつての経験者さんと緩やかに繋がり、リアクションボタンで共感を伝えることができます。「gedokun」は、利用者さんの抱える問題を根本的に解決するものではありませんが、利用者さんを1人にさせない「心の受け皿」としての機能を果たしています。

実際に利用された方からは、「友達には話せないけど、ここなら悩みを吐き出せる」「家のことで悩んでるの、私だけじゃないんだ」「スマホの利用制限かけられているけどこれなら使える」といった声が寄せられています。

閲覧するだけでも、心が少し軽くなるかもしれないね。

② 次の一歩を支える情報提供サイト「nigeruno」

「nigeruno」には、今のしんどい状況を凌いでいくための様々な社会資源と、その利用者さんの経験談がまとめられています。家 or 学校という狭い世界で考えがちな子どもや若者たちに、より多くの「手札」を知ってもらうことを目的としています。例えば、家庭と距離をとる手札としては「留学」「寮付きの高校や離れた大学への進学」「児童相談所」、相談できる先としては「親以外の親族」「学生相談員」「ネット上の友達」「子どもの人権110番」など。

また、経験談の中には、利用時のデメリットも正直ベースで掲載されているため、「こういう感じなんだ」「それならこっちの方が自分には合うかも」という感じで、手札をじっくり吟味ができるのもポイントです。

利用者さんの多くは、中学生や高校生。だから、「押しつけがましい」「うざい」と感じるようなことをしないよう、細やかな配慮が為されています。

サービスが無料なのも、サイト内広告がないのも、そのためなんだね。

③ 対面でつながるオフラインイベント

第3の家族さんは、オンラインサービスと併行して、対面イベントも開催しており、利用者さんの窓口を広げています。これらのイベントでは、深刻な悩みごとをテーマに集まるのではなく、少し変わったフックで緩やかにつながれるように設計されています。

例えば、「裏母の日」というイベントは、世の中がお母さんへの感謝で溢れている母の日に、家にいるのが気まずいと感じる子たちで集まり、同じ気持ちの仲間たちと一緒に過ごすものです。母の日や親子関係を否定するものではなく、「心にぽっかり穴が空いた一日に、みんなで過ごす時間をつくる」のがコンセプトです。

4. 結び

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

子どもは、親を、生まれてくる場所を選ぶことはできません。「親ガチャ」という言葉が流行るほどに、家庭に生きづらさを感じている子どもがたくさんいます。でも、子どもたちは皆、自分の生まれた場所で、悩みを抱えながらも今を精いっぱい生きています。そんな子どもたちに、私たち大人は何ができるでしょうか?

家庭問題は外から見えにくく、複雑で、そう簡単に解決することはできません。しかし、家庭という閉ざされた空間で、心をぎゅっと握りしめて耐えている子どもたちに、そっと手を差し伸べることはできます。状況は変わらないかもしれないけれど、心がふっと軽くなる。「第3の家族」さんが提供しているのは、そういった“寄り添わない支援”です。それは、周りの大人たちが良かれと思ってかける励ましや慰めの言葉よりも、ずっと温かくて、力強い支えになるかもしれません。子どもたちが笑顔で生きられる社会は、きっと私たち大人にとっても生きやすい社会になるはずです。この支援の輪が広がり、“グレーな家庭環境(はざま)”で悩み苦しんでいる子どもたちの心が、1人でも多く救われることを願っています。

自分に優しく、人に優しく。自分貢献から他者貢献、そして、社会貢献へ。それが回りまわって、皆様自身や家族にとって優しい社会になるのだと、私は信じています。