女の子たちに自由を。”女性らしく“でも”男性らしく”でもなく、誰もが”自分らしく“生きられる社会をつくる「プラン・インターナショナル」

皆様、こんにちは。

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である—世界人権宣言が採択された1948年以降、世界中で差別や不平等をなくすための条約や指針が制定され、人々の意識も少しずつ変わってきました。しかし、70年以上が経過した現在でも、「女の子に生まれたから」という理由だけで、生き方を決められる社会が存在しています。12歳の女の子が学校を辞めさせられ13歳で結婚、14歳で母になる—それが当たり前であるかのように、世界全体で女性の5人に1人が幼いうちに結婚させられています。性別を理由に、教育を受けられない女の子は約1億3,200万人にも昇ります。このような理不尽を、文化や伝統、古くからの慣習という名のもとに正当化し、彼女たちに沈黙を強いることさえあります。

そこで今回は、社会的・経済的に不利な立場に置かれやすい女の子たちへの支援を80年以上も続けられている国際NGO「プラン・インターナショナル」さんについてお話ししたいと思います。この記事を読んでくださった皆様が、女の子たちの未来と可能性を信じ、彼女たちが自らの意思で人生を選択できる社会のために、少しでも力になりたいと思って頂けたら嬉しいです。

“誰もが平等な世界の実現”に向けて、1937年の設立から80年以上、世界80ヶ国以上で活動されている国際NGOです。特に、社会的・経済的に不利な立場に置かれやすい“女の子たちへの支援”に力を入れているのが特徴です。現地の状況を細かく調査し、地域住民との話し合いを重ねながら、女の子たちの持つ能力や自立する力を育むプロジェクトを立ち上げ、サポートします。

また、物資による援助だけではなく、教育支援や制度・意識改革を通して、女の子たち自らが問題意識を持ち、社会にポジティブな変化をもたらす主体者になることを大切にされています。

参考:公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン「ホームページ」

日本でも、社会や家庭から孤立し、“生きづらさ“を抱えている女性に寄り添った支援を展開しています。

2. 女の子に”NO”を突きつける社会

持続可能な開発目標(SDGs)の1つに、「ジェンダー平等の実現」が掲げられています。しかし、世界経済フォーラム(WEF)の2024年度報告によると、世界のジェンダー・ギャップ指数(達成率)は68.6%であり、これは女性が直面している「不平等」がまだまだ存在していることを物語っています。

2-1. 学びたくても学べない女の子たち

現在の日本では、性別に関係なく、誰もが9年間の義務教育を受けることができます。しかし、世界には、「女の子に生まれたから」という理由で、教育を受けられない女の子(6~17歳)が、約1億3,200万人いるとされています。家庭の経済的な理由により学校に通わせてもらえないケースもありますが、それ以上に、古くからの慣習や文化、宗教、女性への偏った価値観によるところが大きく、問題の根が深いのです。例えば、中東や南アジアの一部地域では、「女性らしさ」が美徳とされ、女性が家庭の外で働くことを“恥”とする風潮が残っています。それ故に、「女の子の役割は、妻や母親としてのみ」「女の子には教育は必要ない」という考えが、世代を越えて人々の意識に根付いてしまっています。

また、女の子にとって安心できる教育環境が整っていないことも、男女の格差がなくならない要因の1つです。通学路が危険である、学校に女子トイレがない、生理への偏見、女性教員の不足など。このような環境は、年頃の女の子にはたいへん厳しく、生理のために毎月1週間ほど学校を休まざるを得ないこともあります。

参考:国際NGOワールド・ビジョン「女の子が学校に通えない3つの原因」

参考:国際NGO プラン・インターナショナル「世界が抱える教育問題の現状」

2-2. 早すぎる結婚 ―奪われる女の子の未来

もしも12歳のとき、「明日からは学校に行くのをやめて、30歳年上の人と結婚しなさい」と言われたら、皆様ならどうします?世界では、多くの女の子たちが「早すぎる結婚(児童婚)」を強いられ、学校へ行くことも、将来の夢を描くこともできずにいます。例えば、バングラデシュやベトナムの一部地域では、女の子の半数以上が18歳未満で結婚しています。また、紛争や災害などにより故郷を追われた危機的状況下では、生き延びる手段として児童婚が選ばれることがあり、通常の2倍の頻度で起きています。国連人口基金(UNFPA)の報告(2025年)によれば、世界全体で女性の5人に1人が幼いうちに結婚させられ、女性の3人に1人がジェンダーに基づく暴力(GBV)を経験しています。

こうした早すぎる結婚は、女の子たちの心身の健康に深刻な影響を及ぼします。幼い妻は、家庭内での地位や発言力が低いために、夫やその家族から虐待や暴力を受けやすい傾向にあります。また、未成熟な身体での早すぎる妊娠・出産により命を落とすことさえあります。

女の子たちの多くは、早すぎる結婚にどんなリスクがあるのかを知ることもなく、何もわからないままに未来を奪われているんだ…

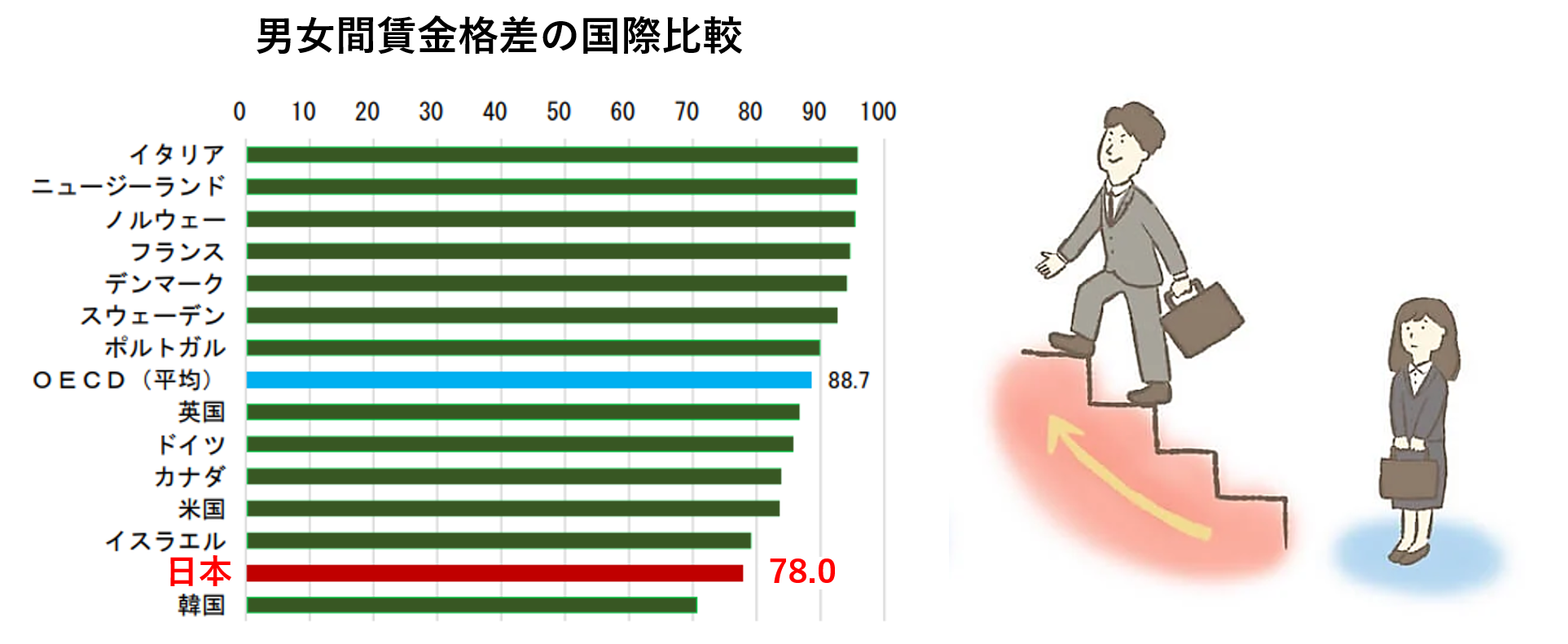

2-3. 日本のジェンダー・ギャップ —「女性らしさ」という固定観念

私たちの住む日本でも、日常の見えづらいところで、ジェンダーにまつわる「不平等」が残っています。内閣府の発表によれば、2025年における日本のジェンダー・ギャップ指数は66.6%(調査対象148ヵ国中118位)とまだまだ低いのが現状です。「教育」と「健康」の項目については世界トップクラスであるものの、「経済参画」と「政治参画」における男女差が大きいためです。実際、男女の賃金格差は32%も開きがあり、女性管理職の割合も15.9%に留まっています。また、女性議員の割合も国会で19.0%、地方議会で17.4%です。男女雇用機会均等法が成立した1985年から40年、女性の参政権が認めれた1946年から数えれば約80年経った現在でも、日本社会の根底には「女性らしさ」という固定観念が色濃く残っているのです。

出典:内閣府「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025の策定に向けて」

特に、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック以降、これまで見過ごされてきた女性のジェンダー課題が浮き彫りになっています。景気・雇用の悪化による経済的困窮、家庭内暴力(DV)、性差別、若年妊娠など、日本の女性たちが直面している困難は様々です。周囲に悩みを相談できずにいる女性たちは、社会的にも孤立し、さらに深刻な状況に置かれています。

3.「プラン・インターナショナル」の取り組み

女の子をはじめとする子どもたちの権利が守られ、“誰もが平等な社会“を実現するために、「プラン・インターナショナル」さんは7つの分野に焦点を当てて活動を続けられています。2024年度は、83ヵ国で1,421のプロジェクトを実施し、約4,304万人もの子どもたちに支援を届けました。ここでは、その一部を紹介させて頂きます。

参考:プラン・インターナショナル「ANNUAL REPORT 2024」

➀「女の子の衛生改善」プロジェクト

衛生環境の悪さや生理への偏見から、多くの女の子が学校を辞めてしまう。そんな事態を防ぐために、小中学校への水・衛生設備(給水システムや男女別トイレ、手洗い場など)の建設・修理を行っています。また、先生たちに布製生理ナプキンの作り方や使用方法を教えるなどの月経衛生管理に関する研修・トレーニングを実施すると共に、担当教師を配置してタイムリーにサポートできる仕組みを構築しています。もちろん、女子生徒たちに対しても性について学ぶ機会をつくり、正しい衛生習慣や思春期の健康、女性として身体の変化、そして、「生理は恥ずかいことでも、怖がることでもない」ということを伝えています。

女子たちが中等教育まで受けることができれば、教育を受けられなかった場合と比べて、ほぼ2倍の所得を得られるようになるんだ。

学校教育を受けた母親のいる家庭では、子どもの就学率が高い傾向にあります。教育は女の子の可能性を広げるだけでなく、世代を超えて、地域社会にポジティブな影響をもたらすのです。

②「早すぎる結婚の防止」プロジェクト

幼くして結婚した女の子は、学校を中途退学させられることが多く、学ぶ機会や自ら生計を立てていく手段を失うことになります。それを防ぐために、プラン・インターナショナルさんは、小中学校に通う女子生徒と彼女たちを取り巻く人々(男子生徒や先生、保護者など)を対象に、性と生殖に関する健康と権利、ジェンダーに基づく暴力からの保護、早すぎる結婚の弊害と防止についてのトレーニングや意識啓発活動を行っています。このプロジェクトで学んだことで、女の子が自ら声を上げ、助けを求め、早すぎる結婚から逃れることができた子もいます。また、トレーニングに参加した子どもや若者たちから、学校や地域コミュニティに更なる意識啓発活動を行うなどのポジティブな流れも生まれています。

③「女の子のための居場所・相談」プロジェクト

日本国内でも多くの女性が、ジェンダーを理由にした差別や不平等、暴力などに晒されています。その背景ゆえに家族や身近な人に頼ることができない女の子たち。そんな彼女たちが安心して過ごせる居場所「わたカフェ」を東京都豊島区(池袋)に開放しています。ここでは、“生きづらさ”を感じる女の子たちの気持ちに寄り添い、1人ひとりの思いを尊重しながら彼女たちが抱える問題についての相談・支援を行っています。参加された方からは、「ずっと悩んでいた不安の正体がわかった」「自分の不安の感情を理解できて、自分のことがちょっと好きになれた気がする」といったポジティブな声が寄せられています。

全国どこからでも、対面では話しにくい悩みでも、気軽に相談できるよう「チャット相談」も提供してるよ。

4. 結び

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

運よく、今の日本に生まれた私たちは、性別に関係なく、義務教育のもと学校に通うことができます。安心安全な環境で学び、スキルを身につけ、自らの意思で人生を選択することができます。しかし、世界には「女の子に生まれたから」という理由だけで、未来を閉ざされてしまう社会が存在しています。その悲しい現実に、私たち大人はどう向き合うべきなのでしょうか?

答えは、1人ひとり違うかもしれません。でも大切なのは、“NO”を突きつけられている女の子たちに、1つでも多くの“YES“を届けることなのだと思います。女の子たちの言葉にできないSOSサインに気づく、「助けて」という勇気の声に応える、気持ちにそっと寄り添う、一緒になって考える、支援団体に通して応援する、など。そうした小さな思いやりの先に、”誰もが平等な社会”があります。10年後、20年後の未来で、“女性らしく“でも”男性らしく”でもない、誰もが”自分らしく“生きられる社会を実現するのは、特別な誰かではなく、今この記事を読んでくださっている皆様かもしれません。もしも「何かしたい」という想いが皆様の心にも灯ったなら、その灯が消えるまえに行動に移してみてください。

自分に優しく、人に優しく。自分貢献から他者貢献、そして、社会貢献へ。それが回りまわって、皆様自身や家族にとって優しい社会になるのだと、私は信じています。